広島の酒 歴史

「広島の酒」の歴史

広島の酒の躍進 ~三浦仙三郎による"軟水醸造法"の開発~

豊穣な土地から生まれる豊富な酒米、温和な気候風土、環境に恵まれた「広島の酒」。

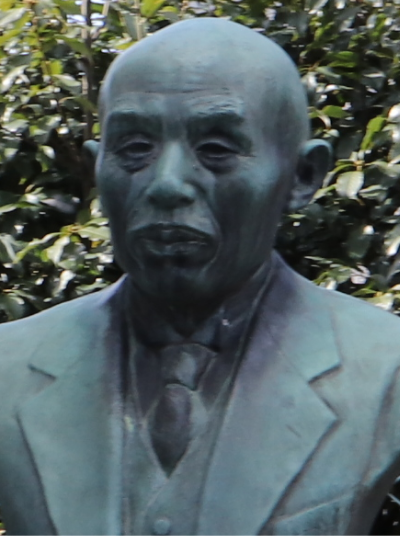

広島の酒を語る時、忘れてならないのが、明治30年(1897)安芸津町三津出身の三浦仙三郎です。仙三郎は酒造に不適と言われた「軟水」を活かし、当時としては全く独創的な"軟水醸造法"を編み出しました。これにより、ロあたりが柔らかく、芳醇で旨味に富んだ「広島の酒」独特のまろやかな酒造りに成功したのです。

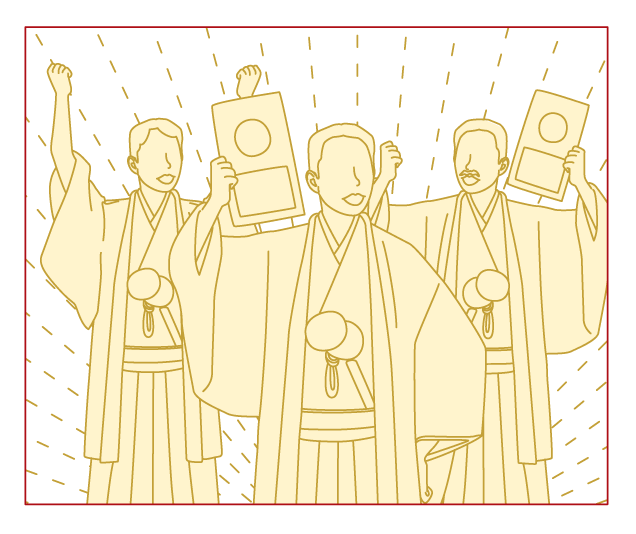

そして、明治40年(1907)に東京の醸造試験所で開かれた、第1回の「全国清酒品評会」で「広島の酒」は圧勝し、酒どころ広島の名声を一気に高め、全国の愛飲家から脚光を浴びました。

その後も「広島の酒」は常に快進撃を続け、高い評価を得ています。

広島流の伝統技術を誇る広島杜氏 ~引き継がれる橋爪陽の後身育成~

広島の酒が脚光を浴びた後も、三浦仙三郎は地元の三津を中心にして技術向上を目的とした研究会を組織し、特に杜氏の育成に尽力しました。

仙三郎の影響を受けた「三津杜氏」の養成に尽くしたのが、広島県工業試験場(現広島県立食品工業技術センター)の初代醸造部長に就任した橋爪陽(きよし)氏です。卓越した技術指導と普及に努め、後継者の育成や各杜氏組合の擁立に貢献。他県への異動の辞令を断ってまで、県の醸造技師として亡くなるまで広島を離れず、広島県酒の酒質向上のために尽力したといいます。

先人たちの技術研鑽・後身育成の精神は今なお受け継がれています。

広島県では、「広島の酒」の品質と醸造技術の向上を図るため、全国に先駆けて明治32(1899)年6月から「広島県酒類品評会」を開いています。戦争前後一時中断しましたが、平成17年(2005)4月には「第100回記念大会」を盛大に行いました。(平成18年より「広島県清酒品評会」に名称変更)

現在も品評会は継続され、「酒質向上」と「その時代の消費者嗜好に合った酒造り」に向けて、「広島杜氏」は技術の研鑽を続けています。

現在広島県では、40を超える蔵元が相互研鑽を続け、独自の日本酒を作りしています。これほどの数の蔵がある地域はそう多くはありません。ぜひ、お好みの蔵元・日本酒を探してみてください。

広島の酒検索システム~さがしてみんさい広島の酒~はこちらから

広島の酒ストーリー『百試千改』 ~吟醸酒の父・三浦仙三郎による"軟水醸造法"の開発~

1.吟醸酒とは?

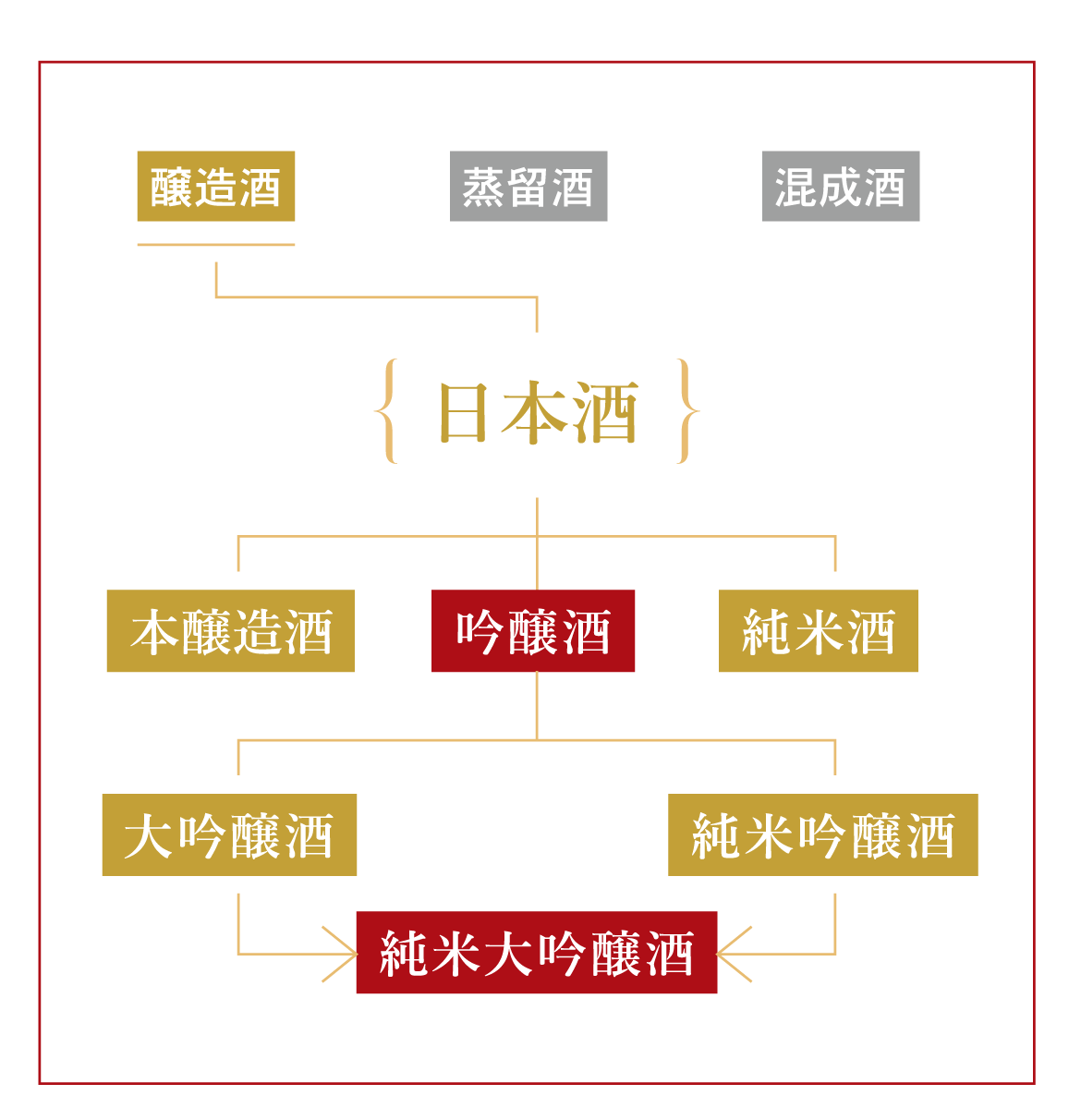

酒は製造方法の違いから「醸造酒(ワイン・ビール・清酒など)」「蒸留酒(焼酎・ウィスキー・ウォッカなど)」「混成酒(梅酒・ベルモットなど)」の3つに分類されます。日本酒は「醸造酒」の一つで、「高級酒」と呼ばれる特定名称酒には「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の3つが含まれます。それぞれの呼称を商品に表示するには、原料と製造方法などの条件が定められています。

吟醸酒はフルーティで華やかな香り(吟醸香)が特徴で、冷酒やぬる燗で飲むと繊細な風味が際立ちます。原料は米・米麹・醸造アルコールです。使用米には、一般に「酒造好適米」と呼ばれる酒造専用米が使用されており、重量で4割以上削り(精米歩合は60%以下)、低温で長時間発酵させます。これを5割以上削ると大吟醸酒、醸造アルコール未使用は純米吟醸酒と表示され、その両方を満たすと純米大吟醸酒と呼びます。吟醸酒を造る「吟醸造り」は、明治時代から大正、昭和にかけて多くの杜氏が研鑽を重ねる中で確立されました。その中でも、吟醸造りの原点を築き全国各地に広めたと言われるのが、現在の広島県東広島市安芸津町を中心とした三津杜氏、後の広島杜氏です。

2.それぞれの時代の酒造業

日本酒造りは稲作が伝播した縄文時代後期にまで遡ります。古代には神々に仕える巫女や大陸からの帰化人が、中世には僧侶や酒屋衆などが酒造りを主に担いました。江戸時代初期までは一年中、酒が仕込まれていましたが、その後は発酵技術の進化により冬季における「寒造り」が定着。器具や設備などの発達とともに生産規模が拡大していきました。秋の収穫を終えた農民が、冬季に酒造りに従事する例も多く見られたようです。

江戸時代は米が経済の中心であり、米を原料とする日本酒の生産・販売権を有するのは限られた蔵元だけでした。しかし、明治時代になると状況は一変します。規制が緩和され、資本に余裕のある地主や商家が酒造りを始めるようになりました。

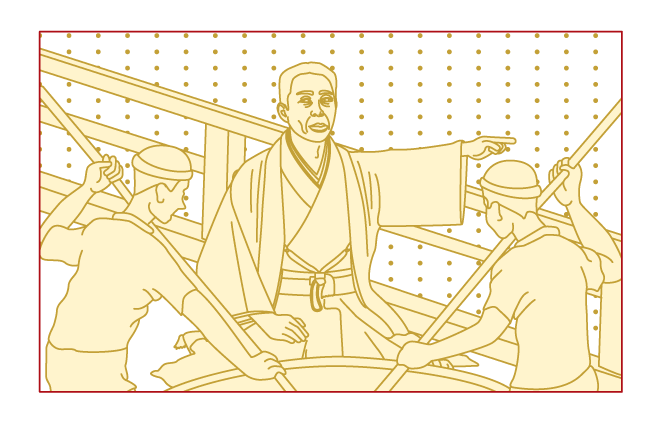

安芸津の三津村は元広島藩の御蔵所が置かれた年貢米の集積地であり、米を大阪へ輸送する港町として栄えていました。地租改正により納税が米から金納に変わると米の商品化が進み、御蔵所にあった米は三津の商人が引き受けることになります。大量の米を手にした商人の中から酒造業に参入する者が現れ、安芸津の蔵元は急増しました。

3.安芸津の酒の好景気と苦難

粗悪な酒が出回ることも多かった明治時代初期、安芸津の酒は人気を得て酒どころとして評判を上げ、周辺地域でも酒造りに力を入れる人が増えました。しかし、安芸津の蔵元では毎年のように腐造(ふぞう/醸造中にもろみが腐ること)や火落ち(ひおち/貯蔵中に腐敗すること)を起こし安定した生産ができていませんでした。加えて、明治政府は酒税の増税を決定(明治30年代の国税の税収第1位は酒造)。さらに、交通の発達により灘や大阪方面から上質な酒が県内に流入し、安芸津の蔵元は苦境に陥り廃業者も出るようになります。

安芸津の酒造業者・三浦仙三郎も新規参入組でした。当然のように腐造と火落ちに苦しめられます。仙三郎は、酒蔵を新築するなど手を打ちますが、効果は表れません。さらには、灘に出向いて1年間にわたり蔵人として働きながら酒造法を学ぶと共に、醸造技術書の収集、各地の酒造家や杜氏との交流を行い醸造法の研究に没頭しました。

4.吟醸造りの基となった軟水醸造法の確立

地元に戻ってからも三浦仙三郎は腐造と火落ちを繰り返す原因を追究しました。そして、幾多の失敗を経て、水質にも原因があることを知ります。灘の水は硬水でミネラルを多く含んでいるので発酵しやすく良い酒が造りやすかったのです。一方で安芸津の水質を調べると、すべてミネラル含量の少ない軟水でした。

「灘で、西宮の井戸から仕込みに使う『宮水(みやみず)』をわざわざ運んでいたのは、このためなのか。しかし、三津まで水を運ぶことはできない。ならば、灘の模倣ではない、三津に合った酒造りを研究しよう。」

そこから、従来の技法とは違った、軟水でも安定的に良酒が造れる方法の模索を始めます。

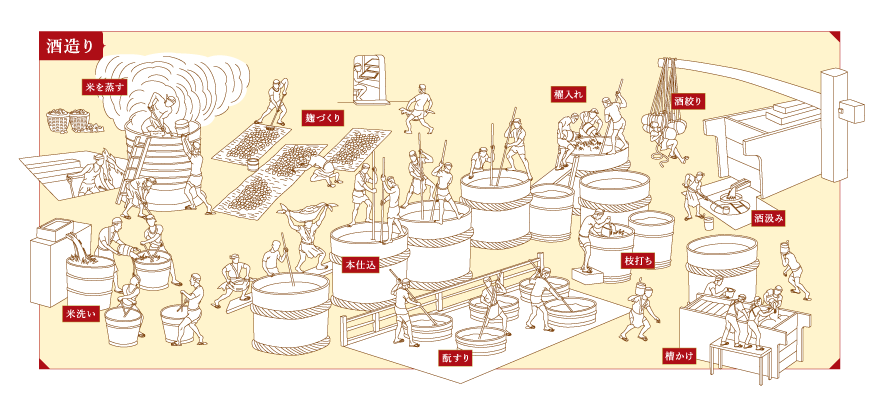

三浦仙三郎の座右の銘は「百試千改」です。その言葉通り何度も研究を繰り返した末に、「麹をしっかりと育て」「低温で仕込み」「寒暖計を導入するなど温度や記録、衛生を徹底管理する」といった新しい方法を1897(明治30)年に確立したのです。

軟水醸造法ができた同じ年に、三浦仙三郎は安芸津やその周辺の杜氏や蔵人を集めて醸造法を伝えます。また、翌年には技術を記した「改醸法実践録」を広く公開。軟水の多かった広島県内の杜氏は大いに刺激を受けて各自が研究に励みました。三浦仙三郎は「三津杜氏」の組合を設立するなど、改醸法を体系的に習得する当時の育成にも力を入れました。やがて、軟水醸造法は広島で広く定着し品質も向上しています。

5.全国の杜氏を発奮させた広島の躍進

1907(明治40)年に開かれた第1回全国清酒品評会では、灘と伏見の酒を抑えて最高賞の優等1,2位を獲得したのをはじめ、広島県の酒の多くが好成績を残し全国の関係者を大いに驚かせました。この結果を受けて、「軟水でも良酒は造れる」と全国の軟水地域の酒蔵に刺激と勇気を与えたと言われます。

改醸法を会得した三津杜氏は、日本各地をはじめハワイやサハリンでも酒造りに活躍しました。こうして軟水醸造法は全国への広がり、その後の酒造り研究の基礎となったのです。中でも吟醸造りに大きな影響を与えていることから、軟水醸造法を確立させた三浦仙三郎は「吟醸酒の父」と呼ばれます。

宮水で仕込む灘の酒を、少年が元気に北風の中を駆け回ってたくましく成長する「男酒」とするなら、吟醸造りはかよわい女の子を、風邪をひかせまい、お腹をこわさないようにと、清潔と気温に万全を期して育てる「女酒」とも例えられます。じっくりと育てられた「吟醸酒」を飲むときには、「広島の酒」のストーリーをぜひ思い出してみてください。

参考:広島県立歴史民俗資料館「広島の酒文化」

池田明子「吟醸酒を創った男」

参考・イラスト転載:JA全農 みのりみのるプロジェクト「AGRIFUTURE Vol.86」